- 編集者 マディア

- 2023年6月23日

- 読了時間: 1分

薬局の責務は、処方箋を受付、薬を調整するにとどまらない。

処方された薬を患者さんが正しく服用し期待された効果が出るように患者個々に応じた服薬指導を行う。

このためには、患者とのコミュニケーションで、心情や病状などをできる限り理解する必要があり、「推察力を研ぎ澄ます」ことを日常的に行っている薬剤師は多い。

高齢化が進み、長期に薬を服用する患者が増える中で、限られた時間の中で、今後、ますます求められるスキルである。

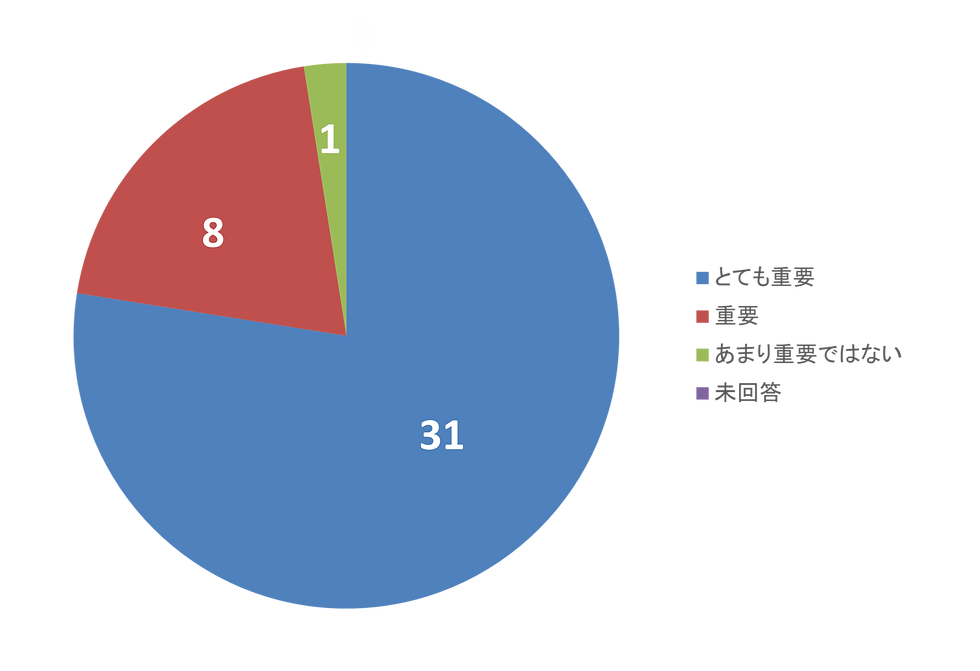

患者さんに日々、接している薬剤師の方に、患者とのコミュニケーションで「推察力を研ぎ澄ます」の3つの事例Case1、Case2、Case3について、類似の景観があるか、訊いてみました。

Case1では93%、Case2では78%、Case3では65%の方で類似経験があるとの回答でした。